とびひ(伝染性膿痂疹)

- Home

- >

- とびひ

とびひ(伝染性膿痂疹)とは?

お子さんの皮膚に突然現れる水ぶくれや赤み、かさぶたを見て、「これって何?」と不安に感じる親御さんは少なくないでしょう。それは、まるで火が飛び広がるようにあっという間に病変が拡大する「とびひ」かもしれません。当院のような皮膚科専門医の立場から見ても、特に夏場や乾燥する季節には多くの患者さんが来院され、感染力の強さから、ご家族や周囲への広がりを心配される声も聞かれます。

しかし、ご安心ください。とびひは正しい知識と適切なケア、そして早期の治療によって、きれいに治すことが可能です。

当院には、岩倉市のみに限らず、北名古屋、小牧、江南、一宮市周辺の、アトピー性皮膚炎で悩まれている方のお力になれれば嬉しいです。

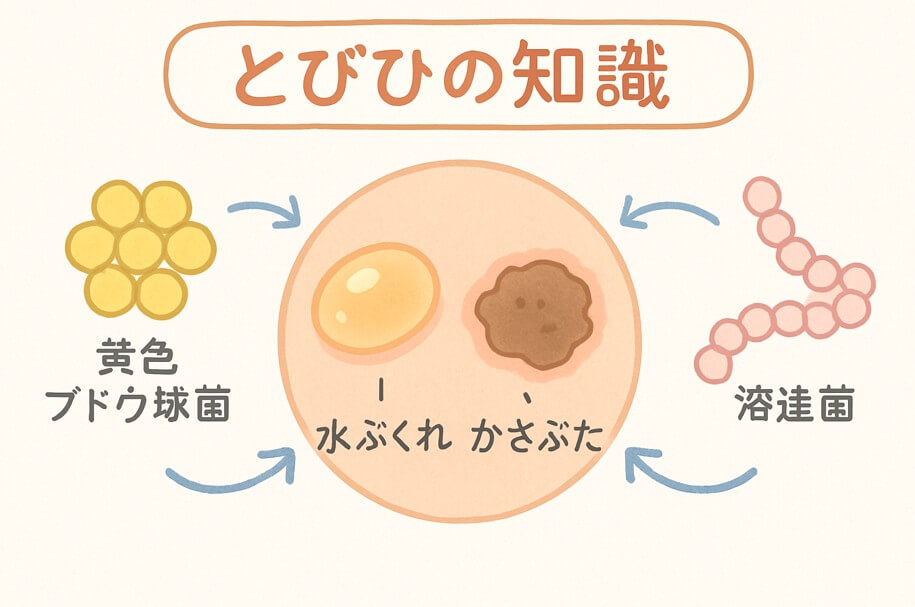

とびひは2種類!水ぶくれができる「水疱性膿痂疹」と厚いかさぶたの「痂皮性膿痂疹」

とびひには、主に二つのタイプがあります。それぞれの種類によって、症状の現れ方や治療へのアプローチが異なるため、ご自身の症状がどちらに当てはまるかを知っておくと、病状の理解が深まります。

- 水疱性膿痂疹(すいほうせいのうかしん)

- 主に夏場に多く見られるタイプです。

- 皮膚の表面に小さな水ぶくれができます。

- 水ぶくれは次第に大きくなり、破れると透明な液体(浸出液)が流れます。

- 浸出液が周囲の健康な皮膚に付着することで、新しい水ぶくれが次々と発生します。

- 非常に強いかゆみを伴うことが多く、掻きむしりやすい傾向があります。

- 顔や腕、足など、比較的露出している部分によく見られます。

- 主な原因菌は、黄色ブドウ球菌です。

- 痂皮性膿痂疹(かひせいのうかしん)

- 冬場に多く見られる、厚いかさぶたが特徴のタイプです。

- 水ぶくれはあまり目立たず、皮膚は赤くただれた状態になります。

- ただれた部分からは、蜂蜜のような粘り気のある液体が出て、それが固まって厚い黄色いかさぶたを形成します。

- 水疱性膿痂疹よりも、皮膚のより深い層で炎症が起きていることが多いです。

- 稀に発熱や首などのリンパ節が腫れる全身症状を伴うことがあります。

- 口の周りや鼻の穴の周りに好発します。

- 主な原因菌は、溶血性連鎖球菌(溶連菌)ですが、黄色ブドウ球菌が同時に感染していることもあります。

これらのとびひは、見た目の症状だけでなく、原因となる菌が異なるため、皮膚科での正確な診断がとても重要です。当院では、それぞれのタイプの特性を見極め、適切な治療法をご提案しています。

とびひの原因となる2つの菌:黄色ブドウ球菌と溶連菌

とびひは、主に「黄色ブドウ球菌」と「溶血性連鎖球菌(溶連菌)」という2種類の細菌が皮膚に感染することで発症する病気です。これらの菌は、実は多くの人の皮膚や鼻の穴、喉などに存在する常在菌です。健康な皮膚であれば悪さをしませんが、皮膚のバリア機能が低下した部分から侵入すると、とびひを引き起こします。

- 黄色ブドウ球菌(おうしょくブドウきゅうきん)

- 私たちの身近に存在する細菌で、普段は特に問題を起こしません。

- しかし、虫刺されや小さな切り傷、擦り傷、あるいはアトピー性皮膚炎などで皮膚のバリア機能が弱くなっていると、そこから皮膚の内部に侵入し、とびひの原因となります。

- 特に、アトピー性皮膚炎の患者さんでは、皮膚のバリア機能が低下しているため、黄色ブドウ球菌が皮膚に定着しやすい環境です。

- 最近の研究では、この黄色ブドウ球菌がアトピー性皮膚炎の症状悪化、とびひ、膿瘍、さらには全身に広がる侵襲性感染など、様々な感染症に関与していることが指摘されています。

- この菌の管理は、アトピー性皮膚炎の治療においても非常に重要な課題です。

- アトピー性皮膚炎の症状が悪化したり、化膿したりする場合には、黄色ブドウ球菌の感染を疑い、適切な処置が必要です。

- 溶血性連鎖球菌(ようけつせいレンサきゅうきん、通称:溶連菌)

- この菌も、喉などに常在していることがありますが、皮膚に感染するととびひを引き起こします。

- 特に、厚いかさぶたを伴う痂皮性膿痂疹の主な原因菌として知られています。

- 溶連菌による感染症は、まれに急性糸球体腎炎という腎臓の合併症を引き起こすリスクがあります。

- そのため、溶連菌が原因と診断された場合は、医師の指示に従い、最後までしっかりと治療を続けることが非常に重要です。

これらの細菌が皮膚の表面で増殖し、毒素を放出することで、炎症や強いかゆみ、水ぶくれなどの症状が引き起こされます。皮膚に小さな傷がある時や、肌の調子がいつもと違うと感じる時は、特に注意が必要です。

放置するとどうなる?とびひの進行と主な症状

とびひは、放置すると症状が悪化し、広範囲に広がってしまう可能性が高い病気です。早期に発見し、適切な治療を開始することが何よりも大切になります。皮膚科医として、進行したとびひの治療に時間がかかるケースを多く見てきました。

とびひの主な進行と症状の現れ方

- 初期症状

- まずは、虫刺されや小さな傷があった部分の周りに、赤いポツポツとした発疹や小さな水ぶくれができます。

- 多くの場合、この段階でかゆみを伴います。

- 水ぶくれの形成と破れ

- 水疱性膿痂疹の場合、水ぶくれは徐々に大きくなります。

- かゆみが非常に強いため、掻きむしってしまうことで水ぶくれが破れます。

- 破れた水ぶくれから出てくる透明な浸出液には、とびひの原因菌が大量に含まれています。

- この浸出液が、患部を掻いた手やタオルなどを介して、他の健康な皮膚に付着することで、新たな病変があっという間に広がってしまいます。

- ただれとかさぶた

- 水ぶくれが破れた皮膚は、赤くただれた状態になります。

- ただれた部分からは、蜂蜜のような粘り気のある液が出て、それが固まり、黄色いかさぶたが形成されます。

- 痂皮性膿痂疹の場合は、この厚いかさぶたが最初から現れることが多いです。

- 全身症状の出現

- 特に溶連菌が原因となる痂皮性膿痂疹では、発熱や首のリンパ節の腫れなど、全身に症状が出る場合があります。

- これらの全身症状が見られる場合は、より注意深い経過観察と治療が必要になります。

- 合併症のリスク

- とびひを放置すると、単に皮膚症状が広がるだけでなく、まれに重篤な合併症を引き起こすことがあります。

- 特に溶連菌による感染症では、急性糸球体腎炎という腎臓の病気を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

症状が進行すると、治療期間が長引いたり、日常生活に大きな支障が出たりすることもあります。少しでも「これってとびひかな?」と感じたら、迷わず早めに皮膚科を受診し、適切な診断と治療を受けることが、お子さんの皮膚を守るために最も重要です。

うつりやすい?とびひの感染経路と感染力

とびひは、医学的には「伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)」と呼ばれ、その名の通り非常に感染力が強い病気です。特に小さなお子さんが集まる保育園、幼稚園、学校などの集団生活の場では、あっという間に感染が広がる可能性があるため、注意が欠かせません。

とびひの主な感染経路

- 直接接触による感染

- 最も一般的な感染経路です。

- とびひの患部を掻いた手で健康な皮膚の部分に触れることで、自分自身の中で病変が広がります。

- また、患部を掻いた手で他の人の皮膚に触れることでも感染してしまいます。

- 水ぶくれが破れて出てくる浸出液には大量の細菌が含まれており、この液が直接触れることで感染が拡大します。

- 間接接触による感染

- とびひの菌が付着したものを介して感染することもあります。

- タオルや衣類

- 患部を拭いたタオルや、浸出液が付着した衣類を他の人と共有することで、感染する可能性があります。

- ご家庭内でタオルの使い分けを徹底することが重要です。

- 寝具

- とびひの患者さんが使ったシーツや枕カバーにも菌が付着していることがあります。

- こまめに洗濯し、清潔に保つよう心がけましょう。

- おもちゃや遊具

- 特に乳幼児が多い場所では、おもちゃを共有することで感染が広がるケースも少なくありません。

- 定期的なおもちゃの消毒や、遊び方の工夫が求められます。

とびひは、皮膚に小さな傷や乾燥などがあり、バリア機能が低下している部分から菌が侵入しやすくなります。肌の状態が不安定な時は、特に感染のリスクが高まります。乳幼児や免疫力が低下している方は、感染すると症状が悪化しやすい傾向があるため、周囲の大人が感染予防に積極的に努めることが大切です。感染をこれ以上広げないためには、患部にできるだけ触らないようにし、石鹸を使ったこまめな手洗いを徹底すること、そしてタオルや衣類などの共有を避けるといった基本的な衛生管理が非常に重要になります。

とびひに似た皮膚病:あせも、虫刺され、アトピー性皮膚炎との違い

とびひの症状は、日常生活でよく見られる他の皮膚トラブルと非常に似ているため、ご自身で判断することが難しい場合があります。「これって、とびひかな?それとも違う病気?」と迷われた際には、皮膚の専門家である皮膚科医の診察を受けることが最も確実な方法です。当院は皮膚科専門医が在籍しておりますので、ご心配な症状がありましたら、お気軽にご相談ください。ここでは、とびひと間違えやすい皮膚の病気と、その違いについて解説します。

- あせも(汗疹)

- 特徴

- 大量の汗をかいた時に、汗を出す管の出口が詰まってできる、小さな赤いブツブツです。

- かゆみを伴いますが、とびひのように大きな水ぶくれになったり、ただれて浸出液が出て急速に広がったりすることはほとんどありません。

- 首の周りや肘の内側、膝の裏など、汗をかきやすい部分によく現れます。

- とびひとの違い

- とびひのように急激に広がることはなく、また原因となる細菌も異なります。

- しかし、あせもを強く掻きむしることで皮膚に傷ができ、そこから細菌が感染してとびひに移行するケースも臨床現場では少なくありません。

- 特徴

- 虫刺され

- 特徴

- 蚊やダニなどの虫に刺された部分が、赤く腫れて強いかゆみを伴います。

- 多くの場合、刺された箇所が局所的に反応し、その部分に症状が限られます。

- とびひとの違い

- とびひのように水ぶくれが破れて浸出液が広がり、他の場所に「飛び火」することは通常ありません。

- ただし、虫刺されの箇所を強く掻きむしってしまうと、皮膚にバリア機能の破綻が起こり、そこから細菌が感染してとびひになってしまうことがあります。当院でも、虫刺されからとびひに悪化した事例を多く診ています。

- 特徴

- アトピー性皮膚炎

- 特徴

- 皮膚の炎症と乾燥を慢性的に繰り返す病気です。

- 皮膚のバリア機能が生まれつき低下しているため、外部からの刺激やアレルゲンに対して非常に敏感で、強い湿疹やかゆみが現れます。

- とびひとの違い

- アトピー性皮膚炎自体は感染症ではありませんが、皮膚のバリア機能が低下しているため、黄色ブドウ球菌などの細菌に感染しやすい状態にあります。

- 実際、アトピー性皮膚炎の患者さんの皮膚では、黄色ブドウ球菌の定着が増加し、それがアトピー性皮膚炎の症状を悪化させることが研究で指摘されています。

- そのため、アトピー性皮膚炎の症状が悪化したように見えても、実はとびひを併発しているケースは非常に多く、皮膚科医として常に鑑別診断の対象となります。

- アトピー性皮膚炎の患者さんが、急にかゆみやただれがひどくなったと感じる場合は、とびひを疑って早めに皮膚科を受診することが非常に重要です。

- 特徴

これらの皮膚病は、見た目が似ていても、原因や最適な治療法がそれぞれ異なります。正確な診断なく自己判断で市販薬を使用すると、かえって症状を悪化させる可能性もあります。当院には皮膚科専門医が在籍しており、豊富な経験と専門知識に基づいて、患者さん一人ひとりの皮膚の状態を正確に診断し、最適な治療計画をご提案いたします。皮膚のトラブルでお悩みでしたら、ぜひ当院にご相談ください。

皮膚科での適切な検査:診断と治療方針

とびひの治療を開始するためには、まず正確な診断が極めて重要です。当院のような皮膚科では、医師が患者さんの皮膚の状態を直接観察する「視診(ししん)」を行います。多くの場合、視診だけでとびひであると判断できます。しかし、他の皮膚の病気と見分けがつきにくい場合や、治療を開始しても症状がなかなか改善しない場合などには、細菌培養検査などさらに詳しい検査を行うことがあります。特に最近では、MRSAという抗生剤が効きずらい菌もみられています。

- 細菌培養検査とは

- 患部から少量の分泌物や皮膚のかけらを採取し

- 原因となっている細菌の種類を特定する検査です

- 主に黄色ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌(溶連菌)などがとびひの原因となりますが

- どの菌が感染しているかを知ることで

- その菌に最も効果的な抗生物質を選ぶことが可能になり

- 治療をよりスムーズに進めることができます

最近の研究では、皮膚に存在するさまざまな微生物(マイクロバイオータ)のバランスが、皮膚のバリア機能に非常に重要であると指摘されています。このマイクロバイオータの多様性が失われると、黄色ブドウ球菌が増殖しやすくなり、アトピー性皮膚炎の重症化や、とびひといった二次感染を引き起こすことがわかっています。特にアトピー性皮膚炎の患者さんでは、黄色ブドウ球菌による悪化が、とびひや膿瘍(のうよう、皮膚の奥に膿がたまる状態)、さらにはより深刻な感染症につながることがあり、臨床現場での管理が難しいケースも少なくありません。

とびひの主な治療薬:内服薬と外用薬の正しい使い方

とびひの治療では、原因となっている細菌を根本から退治するため、「内服薬」と「外用薬」を組み合わせて使用することが一般的です。

- 内服薬(飲み薬)体の内側から原因菌を排除するために、抗生物質を服用します。

- 抗生物質の種類

- セフェム系やペニシリン系の抗生物質がよく処方されます

- 医師が患者さんのとびひの種類、重症度、アレルギーの有無などを慎重に考慮して選びます

- 服用時の注意点

- 症状が改善したからといって

- ご自身の判断で飲むのをやめてしまうことは絶対に避けてください

- 原因菌が完全にいなくならずに再発したり

- 薬が効きにくい「耐性菌(たいせいきん)」ができてしまったりするおそれがあります

- 耐性菌の発生を抑制するためにも

- 抗生物質は医師から指示された期間

- 症状が治まった後もきちんと飲み切ることが非常に重要です

- 外用薬(塗り薬)患部に直接塗る抗生物質軟膏を使用します。湿疹の反応も合併している場合は、ステロイドの外用を使用することもあります。

- 外用薬の種類

- フシジンやナジフロキサシンなどが含まれた軟膏が一般的です

- 使用目的

- 患部の菌を直接減らし

- 症状の悪化を防ぐことを目的としています

- 塗る際のポイント

- 塗る前と後には必ず石鹸で手をきれいに洗いましょう

- 清潔な指や綿棒で

- 患部に均一に広げるように塗布してください

また、とびひは強いかゆみを伴うことが多いため、かゆみがひどい場合には、かゆみを抑えるための「抗ヒスタミン薬」を内服薬と併用することがあります。かゆみを和らげることは、特にお子さんが患部を掻きむしってしまうことを防ぎ、それによって症状の悪化や、他の部位への感染拡大を防ぐことにつながります。いずれの薬も、医師の指示に従って正しく使用することが、治療効果を最大限に引き出し、とびひを早く治すための重要な鍵となります。

とびひの治療期間と治癒までの目安

とびひの治療期間は、とびひの種類、症状の重さ、治療を開始するタイミング、そして患者さんご自身の体質など、さまざまな要因によって異なります。しかし、ほとんどの場合、適切な治療をきちんと行えば、比較的早く症状が落ち着くことが期待できます。

- 一般的な治療期間の目安

- 軽度のとびひの場合

- 飲み薬や塗り薬を使い始めて数日から1週間程度で

- かゆみが治まり、水ぶくれや赤みが引いてくることが多いです

- 中度から重度のとびひの場合

- 完全に治るまでには1週間から2週間ほどかかる場合があります

- 広範囲に広がっている場合や重症な場合は

- さらに治療に時間がかかることもあります

- 軽度のとびひの場合

治癒までの具体的な経過は、通常以下のステップをたどります。

- 治療開始直後

- まず、かゆみや赤みが徐々に軽減し始めます

- 水ぶくれがある場合は、それが破れて乾燥し、かさぶたへと変化していくのが観察されます

- かさぶたの形成

- 患部が乾燥して厚いかさぶたができ

- その下で新しい皮膚の再生が始まります

- かさぶたの剥がれ落ち

- 新しい皮膚が十分に形成されると

- 自然とかさぶたが剥がれ落ち、多くの場合、きれいな肌が現れます

症状が良くなってきたと感じても、ご自身の判断で薬の使用を中断したり、通院をやめてしまったりすることは避けましょう。原因菌が完全にいなくなっていないと、再発したり、治りが遅くなったりする可能性があります。

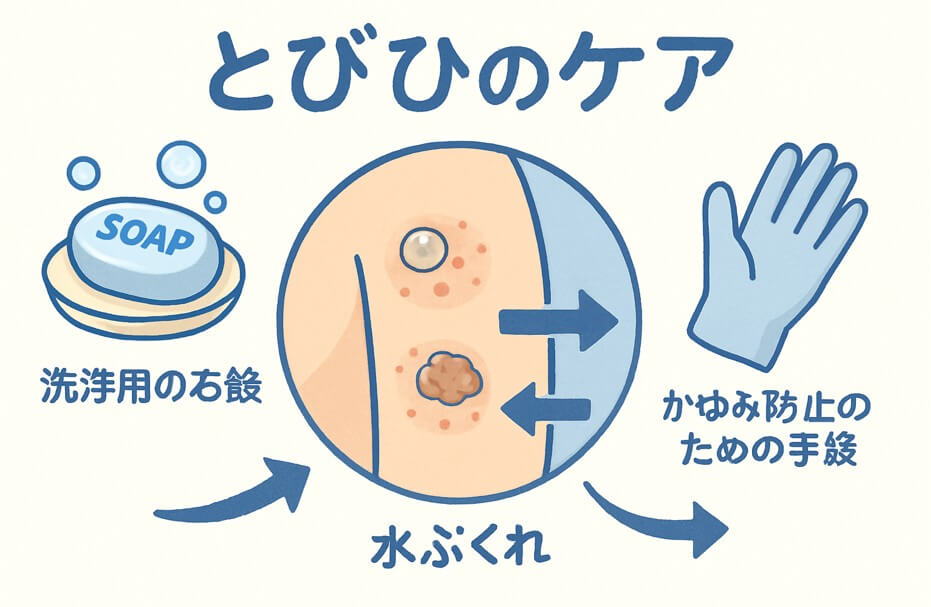

自宅でできる正しいケア:患部の洗浄と掻きむしり防止策

とびひの治療は、皮膚科で処方された薬を使用することに加え、ご自宅での正しいケアが非常に重要な役割を果たします。適切な自宅ケアを行うことで、治りを早めるだけでなく、他の場所への感染拡大や、ご家族への感染を防ぐことができます。

- 患部の洗浄:清潔に保つ習慣を

- 優しく丁寧に洗いましょう

- シャワーで患部を洗い流すことが基本です

- 石鹸を使う際は、しっかりと泡立てて

- 泡でなでるように優しく洗い、ゴシゴシと強く擦らないでください

- 刺激の少ない低刺激性の石鹸を選ぶと良いでしょう

- 毎日入浴し清潔を保ちましょう

- 毎日お風呂に入り、体を清潔な状態に保つことが大切です

- ご家族と入浴する場合は、患部から出る滲出液(じゅくじゅくした液体)が他の方にうつらないよう

- とびひの方が一番最後に入浴するのがおすすめです

- 水分は清潔なもので拭き取りましょう

- 洗い終わったら、清潔なタオルでポンポンと軽く押さえるように水分を拭き取ります

- とびひの方が使ったタオルは共用せず

- 使用後すぐに洗濯するようにしてください

- 掻きむしり防止策:悪化を防ぐために

とびひは強いかゆみを伴うことが多く、掻きむしってしまうと、症状が悪化したり、患部から細菌が周囲の健康な皮膚に広がったりする原因になります。アトピー性皮膚炎の悪化要因として、かゆみによる掻き壊しから黄色ブドウ球菌が侵入することが挙げられますが、とびひにおいても同様に、掻きむしりは症状の悪化につながります。

- 爪を短く整えましょう

- 普段から爪を短く清潔に整えておくことが基本です

- 患部を物理的に保護しましょう

- 小さなお子さんの場合、寝ている間に無意識に掻いてしまうことがあります

- 清潔なガーゼや包帯で患部を覆うのも良い方法です

- 通気性を保ち、蒸れないように注意してください

- ミトンや手袋の着用も有効な手段です

- かゆみを積極的にコントロールしましょう

- 医師から処方されたかゆみ止めの薬を適切に使用し

- かゆみを抑えることが非常に重要です

- かゆみが強いと、掻きむしらずにいられないため

- 薬で症状を和らげることが、悪化防止の第一歩となります

衣類は、肌への刺激が少ない綿素材のものを選び、こまめに洗濯して清潔な状態を保つことも大切です。

市販薬でとびひは治せる?選び方と注意点

とびひは非常に身近な皮膚の病気ですが、「市販薬で治せるのか」と疑問に思う方も少なくありません。結論からお伝えすると、市販薬だけでとびひを完治させることは基本的に難しいです。とびひを早く、きれいに治すためには、私たち皮膚科医による専門的な診断と治療が最も確実な方法です。

市販薬でとびひが治りにくい、あるいは悪化するリスクがある理由

- 原因菌の特定ができない

- とびひの原因菌は主に黄色ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌ですが

- 原因菌に合わない薬を使っても効果は期待できず

- 無駄に治療期間が長引く可能性があります

- 抗生物質の効果が限定的

- とびひの治療に必要な抗生物質は

- 医師の処方箋がなければ手に入らないものがほとんどです

- 市販の抗菌薬は効果が限定的である場合が多く

- 菌を十分に抑えられない可能性があります

- これにより、症状が改善しにくいばかりか

- 薬が効きにくい「耐性菌」を発生させてしまうリスクも考えられます

- 症状悪化のリスク

- 市販の塗り薬の中には、ステロイド成分が含まれているものもあります

- ステロイドは炎症を抑える効果がありますが

- 細菌感染が原因であるとびひに使用すると

- かえって菌が増殖し、症状が悪化してしまうリスクがあります

- 抗生物質は適切に使用することが非常に重要であり

- ご自身の判断で安易に市販薬を選ぶことは避けるべきです

研究では、かゆみ、黄色ブドウ球菌が引き起こすアトピー性皮膚炎の悪化、感染、炎症など、すべての症状に対して有効で、アトピー性皮膚炎の重症度レベルを問わない単一の局所治療薬には、まだ満たされていない顕著なニーズがあると定義されています。これは、皮膚感染症の治療がいかに複雑で、個別のアプローチが重要であるかを示しています。

もしお子さんやご自身に、とびひが疑われる症状が出た場合は、迷わず当院のような皮膚科を受診してください。皮膚科専門医が正確な診断のもと、患者さんの状態に合わせた適切な飲み薬や塗り薬を処方し、安全で効果的な治療をサポートいたします。北名古屋市、小牧市、一宮市、江南市にお住まいの方も、岩倉市にある当院はアクセスしやすい場所にございますので、とびひの症状でお困りの際は、お気軽にご相談ください。早期の受診が、とびひを早く治すのに、最も賢明な選択です。

- 原因菌の特定ができない

とびひの感染予防策と重症化リスク:知っておくべき3つのこと

お子さんやご自身がとびひになってしまったとき、「他の人にうつしてしまわないか」「症状が悪化してしまわないか」とご心配になるのは当然のことです。とびひは非常に感染力が強い皮膚の感染症ですが、正しい知識を持って対処すれば、感染の広がりを防ぎ、重症化のリスクを減らすことができます。私たち皮膚科専門医の立場から、とびひの感染予防策と、特に注意が必要な重症化のリスクについて、大切なポイントをお伝えします。適切な対応で、安心して治療を進められるよう、一緒に確認していきましょう。

保育園・学校・職場はいつから行ける?登園・登校基準

とびひは感染力が強い病気のため、他の人への感染拡大を防ぐために、一時的に保育園や幼稚園、学校、職場をお休みする必要がある場合があります。一般的に、とびひの登園・登校・出勤の基準は、患部の状態と医師の判断によって慎重に決められます。

具体的な登園・登校・出勤の目安

- 水ぶくれが破れて汁が出ている状態の場合

- この状態の皮膚は、たくさんの細菌が含まれる液が触れることで、非常にうつりやすい時期です。

- 他の人に感染を広げないためにも、学校や仕事はお休みすることをおすすめします。

- 患部が乾燥し、かさぶたが形成され、新たな水ぶくれやジュクジュクした部分がない状態の場合

- 多くの場合、このような状態になれば登園・登校・出勤が可能とされています。

- この際も、患部を清潔なガーゼや絆創膏でしっかり覆い、直接触れないように配慮することが大切です。

- 水ぶくれが破れて汁が出ている状態の場合

とびひの重症化リスク:注意すべき患者層

とびひは、適切な治療を受ければ数日から1週間程度で改善することがほとんどです。しかし、一部の患者さんでは症状が重症化したり、まれに合併症を引き起こしたりするリスクがあります。皮膚科専門医として特に注意が必要だと感じるのは、以下のような患者さんです。

とびひが重症化しやすい患者さん

- 乳幼児や高齢者

- 免疫機能がまだ未熟な乳幼児や、免疫力が低下している高齢者の方は、感染症に対する抵抗力が弱い傾向があります。

- そのため、とびひが広範囲に広がりやすく、重症化する傾向が見られます。

- アトピー性皮膚炎をお持ちの方

- アトピー性皮膚炎の患者さんの皮膚は、生まれつきバリア機能が低下しています。

- 乾燥や炎症によって小さな傷ができやすい状態のため、皮膚の常在菌である黄色ブドウ球菌が異常に増殖しやすくなります。

- 特に、皮膚に存在するさまざまな微生物(マイクロバイオータ)の多様性が低下すると、黄色ブドウ球菌(S. aureus)の量が増加し、アトピー性皮膚炎の重症化と密接に関連していることが指摘されています。

- このような状態では、とびひ(特に水疱性膿痂疹)が悪化しやすいことが分かっています。

- アトピー性皮膚炎が悪化するだけでなく、とびひや膿瘍(皮膚の奥に膿がたまる状態)、さらにはより広範な感染症につながることもあり、臨床現場では治療が困難になるケースも少なくありません。

- 日頃から丁寧なスキンケアで皮膚のバリア機能を維持することが、とびひの予防と重症化防止にとても重要です。

- 糖尿病などの基礎疾患をお持ちの方

- 糖尿病など、体の免疫機能に影響を与える病気をお持ちの方は、細菌に対する抵抗力が弱まっている傾向があります。

- このため、感染症にかかりやすく、一度発症すると治りにくい傾向が見られます。

- 不衛生な環境にある方

- 皮膚の清潔が保たれていない状態が続くと、細菌が繁殖しやすい環境となります。

- これがとびひの症状を悪化させる原因となります。

早期に適切な治療を受け、抗生物質を医師の指示通りに最後まで飲み切ることが、非常に大切です。抗生物質を自己判断で中断すると、細菌が完全に死滅せず、症状が再燃したり、抗生物質が効きにくい耐性菌が発生するリスクを高めることにもつながりますので注意しましょう。

- 乳幼児や高齢者

家族や周囲への感染を防ぐ日常生活のポイント

とびひは「飛び火」という名前の通り、あっという間に周囲に広がる可能性があります。特に小さなお子さんがいるご家庭では、家族への感染を防ぐための対策が非常に重要です。ご家庭でできる具体的な感染予防策は以下の通りです。

家庭でできる感染予防のポイント

- 患部をしっかり覆う

- とびひの部分は、清潔なガーゼや絆創膏で覆いましょう。

- 細菌のついた汁が他の場所に触れるのを防ぎ、感染を広げないためです。

- こまめな手洗い

- 患者さんご自身だけでなく、ご家族全員が石鹸を使って丁寧に手を洗いましょう。

- 特に患部に触れた後や、食事の前には必ず行ってください。

- 爪を短く切る

- 爪が長いと、掻いたときに患部の細菌が爪の中に入り込みます。

- そこから体の他の部分や、他の人に感染が広がってしまいます。

- 患者さんの爪は常に短く清潔に保ちましょう。

- 衣類・寝具・タオルの共用を避ける

- とびひの細菌は、これらのものにも付着する可能性があります。

- 洗濯は患者さんのものだけ別に行い、家族のものは一緒に洗わないようにしましょう。

- 高温での洗濯や乾燥、日光消毒も有効です。

- 入浴・シャワーの工夫

- 患者さんはシャワーで体を洗い、患部は石鹸で優しく洗い流してください。

- ゴシゴシこすらず、清潔に保つことが大切です。

- ご家族と入浴する場合は、患部から出る滲出液(じゅくじゅくした液体)が他の方にうつらないよう、とびひの方が一番最後に入浴するのがおすすめです。

- プールの利用を控える

- 患部を覆っていても、プールは他の人への感染リスクが高いため、とびひが治癒するまでは控えるべきです。

- 室内の清潔保持

- こまめに掃除を行い、特に手が触れる場所(ドアノブやおもちゃなど)は定期的に拭き掃除をすると良いでしょう。

これらの対策を家族みんなで協力して行うことで、とびひの広がりを効果的に防ぐことができます。

- 患部をしっかり覆う

再発を防ぐための生活習慣とスキンケア

とびひは一度治っても、皮膚のバリア機能が低下していたり、不衛生な状態が続いたりすると再発してしまうことがあります。再発を繰り返さないためには、日頃からの生活習慣やスキンケアが非常に重要です。

再発予防のための生活習慣とスキンケアのポイント

- 皮膚のバリア機能を保つスキンケア

- 皮膚のバリア機能がしっかりしていると、細菌が皮膚に侵入しにくくなります。

- 特に乾燥肌やアトピー性皮膚炎の方は、日頃から保湿剤を塗って皮膚を保護しましょう。

- 入浴後は、肌が乾燥しやすいため、すぐに保湿剤を塗ることが大切です。

- 皮膚のマイクロバイオータ(微生物叢)の多様性が低下すると、病原性の黄色ブドウ球菌の増加を招き、とびひの再発リスクを高めることが指摘されています。

- 適切なスキンケアで皮膚のマイクロバイオータのバランスを整えることは、病原性の黄色ブドウ球菌の増加を抑え、とびひの再発を防ぐことにもつながります。

- 清潔な状態を保つ

- 汗をかいたらシャワーで洗い流したり、濡れた衣服をそのままにしておかないようにしたりするなど、皮膚を常に清潔に保ちましょう。

- 汗をかきやすい夏場は特に注意が必要です。

- 掻きむしり対策

- 虫刺されやかゆみのある湿疹などを掻きむしることで、皮膚に傷ができます。

- そこから再び細菌が入り込み、とびひが再発する原因となることがあります。

- かゆみがある場合は、早めに適切な処置をしましょう。

- 爪は常に短く切っておくことも大切です。

- 基礎疾患の管理

- アトピー性皮膚炎や糖尿病などの基礎疾患がある方は、それぞれの病状を適切に管理することが、とびひの再発予防にもつながります。

- かかりつけの医師と相談し、しっかりと治療を続けましょう。

- とびひやアトピー性皮膚炎に合併する皮膚感染症の治療は、かゆみや炎症、原因菌の特定など、多角的なアプローチが必要です。

- 現状では、一つの治療薬だけで全ての症状を解決できるわけではありません。

- そのため、患者さん一人ひとりの状態に応じた、きめ細やかな治療と継続的なスキンケアが不可欠となります。

- 規則正しい生活

- 十分な睡眠やバランスの取れた食事、ストレスを溜めない生活は、体の免疫力を高めることにつながります。

- 免疫力が高いと、感染症にかかりにくい健康な体を作ることができます。

これらの生活習慣とスキンケアを継続することで、とびひの再発リスクを減らし、健康な皮膚を保つことができます。

- 皮膚のバリア機能を保つスキンケア

まとめ

とびひは放置すると広がりやすく、早期に皮膚科専門医による適切な診断と治療を受けることが大切です。当院は、皮膚科専門医として、お子さんから大人の方まで、とびひでお悩みの患者さんの皮膚の状態を丁寧に診察し、一人ひとりに合わせた最適な治療をご提案しています。

とびひの治療だけでなく、再発予防のためのスキンケア指導も行い、患者さんの健やかな皮膚をサポートいたします。

当院は岩倉市にありますが、北名古屋市、小牧市、一宮市、江南市など、周辺地域からもアクセスしやすい立地です。とびひの症状でお困りの際は、どうぞお一人で悩まず、お気軽にご相談ください。予約システムもございますので、待ち時間少なくスムーズに診察を受けていただくことも可能です。専門知識を持ったスタッフが、皆さまの来院を心よりお待ちしております。

よくある質問(FAQ)

とびひは他人にうつりますか??

はい、うつります。とびひは接触感染で広がる病気です。水ぶくれの中の液体や、ただれた皮膚から出る液に触れることで感染します。特に、お子様同士でタオルやおもちゃを共有する際には注意が必要です。

幼稚園や学校は休まなければいけませんか?

患部をガーゼなどで適切に覆って、広範囲でなければ登園・登校は可能です。しかし、ジュクジュクした状態がひどく、ガーゼで覆えない場合や、プールなどでの集団活動は避けるべきです。学校のルールを確認し、医師と相談して判断しましょう。

参考文献

- Schachner LA, Andriessen A, Gonzalez ME, Lal K, Hebert AA, Eichenfield LF, Lio P. “A Consensus on Staphylococcus aureus Exacerbated Atopic Dermatitis and the Need for a Novel Treatment.” Journal of drugs in dermatology : JDD 23, no. 10 (2024): 825-832.

追加情報

[title]: A Consensus on Staphylococcus aureus Exacerbated Atopic Dermatitis and the Need for a Novel Treatment.

[summary]: ## 【タイトル】 黄色ブドウ球菌が悪化するアトピー性皮膚炎に関するコンセンサスと新規治療の必要性

【要約】

- 皮膚のマイクロバイオータは皮膚バリア機能に不可欠であり、病原体の定着を抑制します。マイクロバイオータの多様性の低下は、黄色ブドウ球菌(S. aureus)の負荷増加とアトピー性皮膚炎(AD)の重症化に関連しています。

- ADにおけるS. aureusによる悪化は、ADの悪化、とびひ、膿瘍、侵襲性感染など、臨床現場では管理が困難です。

- 本研究では、対面での議論に続いて盲検投票を含む修正デルファイ法を用いて、最終的なコンセンサスステートメントを5つ策定しました。

- 6人の小児皮膚科医からなるパネルは、S. aureusが引き起こすADの悪化、二次的な細菌感染を伴うADに対する現在の治療における課題、患者のケアと転帰を改善するための新たな開発についてコンセンサスを形成しました。

- パネルの5つのコンセンサスステートメントは、二次感染を伴うADの患者を治療する皮膚科医、小児科医、および医療従事者に対する推奨事項を提供します。

- これらの推奨事項は、ADの臨床診療におけるS. aureusによる皮膚感染の認識と管理、および耐性発生の抑制のための抗生物質の適切な使用の重要性を強調しています。

- パネルは、かゆみ、S. aureusが引き起こすADの悪化、感染、炎症など、すべての症状に対して有効な、ADの重症度レベルを問わず、単一の局所AD治療の顕著な未充足ニーズを定義しました。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39361702

[quote_source]: Schachner LA, Andriessen A, Gonzalez ME, Lal K, Hebert AA, Eichenfield LF and Lio P. “A Consensus on Staphylococcus aureus Exacerbated Atopic Dermatitis and the Need for a Novel Treatment.” Journal of drugs in dermatology : JDD 23, no. 10 (2024): 825-832.

愛知県・北名古屋市、小牧市、一宮市、江南市、名古屋市、清須市、

豊山町、岩倉市、春日井市、稲沢市、犬山市、大口町、扶桑町

岐阜県・岐阜市、各務ヶ原市、可児市、美濃加茂市

愛知県・北名古屋市、小牧市、一宮市、

江南市、名古屋市、清須市、

豊山町、

岩倉市、春日井市、稲沢市、犬山市、

大口町、扶桑町

岐阜県・岐阜市、各務ヶ原市、可児市、

美濃加茂市